Скоро Красноярский край отметит 60-летие завершения строительства гигантского Красноярского водохранилища – второго по величине водяного резервуара России и шестого в мире. Образовалось оно благодаря возведению могучей плотины гидроэлектростанции на Енисее, примерно в тридцати километрах южнее краевого центра – Красноярска.

Красноярское водохранилище затопило земли Емельяновского, Балахтинского, Даурского, Новоселовского, Краснотуранского и Минусинского районов Красноярского края, Боградского и Усть-Абаканского районов Хакасии общей площадью 175,9 тыс. га. В зону затопления попадало 132 населенных пункта, среди которых были три райцентра: села Даурское, Новоселово и Краснотуранское. Переселению подлежало 60 тысяч человек. Поскольку большая часть Даурского района оказалась затопленной, он был упразднен, а его территория вошла в состав Балахтинского.

Скоро Красноярский край отметит 60-летие завершения строительства гигантского Красноярского водохранилища – второго по величине водяного резервуара России и шестого в мире. Образовалось оно благодаря возведению могучей плотины гидроэлектростанции на Енисее, примерно в тридцати километрах южнее краевого центра – Красноярска.

Красноярское водохранилище затопило земли Емельяновского, Балахтинского, Даурского, Новоселовского, Краснотуранского и Минусинского районов Красноярского края, Боградского и Усть-Абаканского районов Хакасии общей площадью 175,9 тыс. га. В зону затопления попадало 132 населенных пункта, среди которых были три райцентра: села Даурское, Новоселово и Краснотуранское. Переселению подлежало 60 тысяч человек. Поскольку большая часть Даурского района оказалась затопленной, он был упразднен, а его территория вошла в состав Балахтинского.

Как вспоминают жители затопленных деревень, бревенчатые и кирпичные дома разбирали и перевозили на новые места. Некоторые даже забрали с собой кости предков с местных погостов. Но большинство строений взрывали и сжигали. А еще больше так и остались стоять под водой. Первые годы они напоминали о себе. Например, при спуске воды в 1970-х годах над водой выступала колокольня старинной Комской церкви. А сейчас никто уже не знает, какие тайны хранят в себе воды Красноярского моря.

Шумихинское детство

Жители затопленных деревень уезжали из родных мест с большой неохотой, некоторые оставались в своих домах до последнего. Ведь здесь прошла вся их жизнь, здесь похоронены родители, бабушки, дедушки, здесь они соблюдали старые традиции. Многим деревням на момент затопления было уже по 200–300 лет.

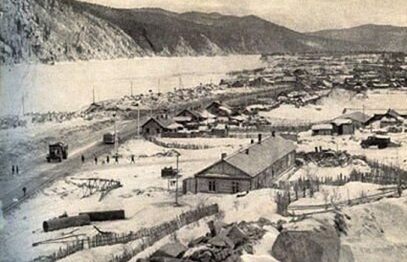

Жительница Дивногорска Валентина с особой теплотой вспоминает свою родную деревню Шумиху, которая оказалась на дне Красноярского моря как раз рядом с плотиной (сейчас это место носит название по наименованию исторического населенного пункта). Она родилась в этой деревне и выросла.

– Вы не представляете, как жалко было расставаться с той местностью, где вырос, где все знакомо! – рассказывает женщина. – Я родилась здесь в 1947 году, когда папа вернулся с войны с Японией. До 1956 года мы не собирались никуда уезжать. И вдруг приехала партия строителей, нам сказали: будет возводиться ГЭС. Мама моя плакала, говорит: «Как мы будем жить без коровы, огорода, своего дома».

Поселок был довольно большим – около 16 тысяч жителей, много молодежи. Был и Дом культуры, и детский сад со школой-семилеткой. А природа вокруг какая! Валентина с малых лет с ребятишками бегали в лес за грибами-ягодами-орехами, обследовали все пещеры в округе. Женщина вспоминает: в подземельях дети находили немало раритетов – петроглифы и свидетельства пребывания древнего человека. Но самые яркие воспоминания – деревенского детства.

– Семья у нас была большая – шесть ребят. И у каждого свои обязанности. Зимой мы, например, воду из Енисея домой таскали. Пили прямо из реки – настолько чистой она была, – вспоминает Валентина. – А мама на саночках возила белье к проруби и полоскала его в ледяной воде.

Валентине было 16 лет, когда Шумиху переселили в только строящийся Дивногорск.

– Нас перевезли, но мы никак не могли успокоиться – так жалко расставаться с местом, где вырос. И мы с сестрами каждый месяц брали лодку у соседа и приезжали на то место, где наш дом стоял, – вспоминает женщина. – Вода была такая прозрачная, что все на дне было видно. Опускали венки и плакали. А потом привыкли к переменам.

Кстати, вся жизнь Валентины связана с ГЭС. Правда, не с Красноярской, а Колымской. В 20 лет девушка из Шумихи вышла замуж и по комсомольской путевке уехала в Магадан перекрывать Колыму. Домой вернулась, только когда ушла на пенсию. И сразу отыскала своих бывших соседей по Шумихе. Жители затопленной деревни иногда собираются вместе, чтобы вспомнить свои детские годы в деревне, ушедшей под воду.

На велосипеде по историческим местам

К 50-летию Красноярского моря экспедиционный центр Русского географического общества в Сибирском федеральном округе задумал масштабный проект по сохранению памяти затопленных деревень. Велопутешественник и краевед Владимир Черников решил выяснить точное расположение старинных сел, ушедших под воду, и нанести их на карту.

Владимир Федорович не раз слышал от краснотуранских родственников историю сел и деревень, оказавшихся на дне Красноярского моря. Потому, проезжая в очередной раз по льду водохранилища из Абакана в Красноярск, решил отыскать бывший Абаканский острог.

– В тот день я проехал на велосипеде около 80 км и прибыл на место, где, в соответствии с лоциями, должно было находиться бывшее село Краснотуранское, возникшее из Абаканского острога, – рассказывает путешественник. – Вечером в полной темноте среди ледяных торосов я наконец нашел это место: подо мной, на глубине 22 метров, находилась 300-летняя история, 15 поколений людей! Настолько сильное было чувство, что выбило слезу.

Это была первая точка, нанесенная на карту Красноярского моря велопутешественником.

Весной Черников продолжил свои исследования и отправился в новую экспедицию – уже с товарищами – любителями велосипедного спорта – по берегам Красноярского моря. Тогда участники экспедиции зафиксировали координаты почти двадцати исчезнувших населенных пунктов, среди которых казацкая станица Бузуново, поселения Усть-Сыда, Анаш, Беллык, Усть-Ерба, а также деревни Биря, Быскар, Кокорево и другие.

Путешественники встречались с людьми – бывшими жителями затопленных деревень, собирали старые фотографии уже исчезнувших с лица земли населенных пунктов, а по пути обнаруживали остатки фундаментов домов и улиц.

Постепенно Черников установил местонахождение практически всех затопленных поселений и вносит их координаты в электронную карту планеты. В 2023 году к этой работе исследователь привлек студентов Красноярского педагогического института. Говорит: кому же, как не молодым педагогам, изучать и сохранять историю родного края.

Музей будет

В планах РГО по увековечиванию памяти затопленных деревень был еще один пункт – создание музея, рассказывающего об исчезнувших населенных пунктах.

Открыть его решил также хранитель истории малой родины – Игорь Марченков. Этот увлеченный человек на лодочной станции в заливе Шумиха построил трехэтажный корабль, который и станет музеем затопленных деревень.

– Мы собрали редкие фотографии деревень, ушедших под воду, церквей, которые в них стояли, а также предметы быта, которыми пользовались жители, – рассказывает Игорь Марченков. – Деревня моих предков также ушла под воду при строительстве ГЭС, хочется сохранить для потомков ее историю.

Музей уже практически готов к приему посетителей и начнет работу в следующем году.

По ком звонят «Колокола памяти»

Почти 10 лет назад в Дивногорске родился проект «Колокола памяти». Именно в Дивногорск переселялось большинство жителей сел-утопленников, несколько ближайших населенных пунктов составляли приход Знаменского скита, который и дал начало городу. Местные священнослужители считают: нельзя забывать предков, которые когда-то жили в этих местах. Во время строительства Красноярской ГЭС под воду ушло 18 церквей. И сегодня они стоят на дне практически нетронутыми (взрывами разрушили только купола).

– Среди прихожан Знаменского храма масса людей, которые подают записки на поминовение своих родственников. Многие, переезжая из затопленных деревень, не перенесли захоронения родных, они остались на дне водохранилища. А как поминать их, если родные даже имен своих предков не знают? – рассказывает руководитель проекта «Колокола памяти», руководитель Дивногорского духовно-просветительского центра «Наследие» Ирен Коше. – И мы начали работу по восстановлению имен жителей деревень.

Начали с изучения метрик Знаменского скита. До революции именно сюда стекалась вся информация о родившихся, женившихся и почивших сельчанах ближайших (и далеких! Священнослужители из Знаменского скита ездили даже в деревню Бугачево, которая сейчас относится к Емельяновскому муниципальному округу) населенных пунктов.

Переписывали, отмечали, в какой деревне сколько человек проживало, от каких болезней уходили в мир иной и в каком возрасте. А затем неожиданно нашлись метрики в Дивногорском архиве, и исследователям их дали не просто посмотреть, а отсканировать. Сейчас и эти материалы в работе.

В Знаменском храме говорят: главная задача проекта – возрождение духовного, молитвенного поминовения тех людей, которые раньше жили в деревнях, ушедших под воду. Сохранение памяти о них. Важная часть – проведение молебнов на местах, где раньше стояли деревни. Священники считают эти ритуалы особенно сильными.

Первый выезд состоялся в марте 2016 года. Молебен прошел над деревней Бирюса прямо на льду Красноярского моря. В начале прошлого столетия Бирюса входила в приход Знаменского скита, а в 1966 году ушла под воду. НКК рассказывал об этом в № 26 от 15 апреля 2016 года.

Тогда на место бывшей деревни вместе со священнослужителями иереями Алексеем Руминасом и Аркадием Власовым отправились послушники и прихожане, клиросный хор Знаменского храма, а также представители Русского географического общества и управления общественных связей губернатора Красноярского края.

Следующие молебны проводили летом. По старым лоцманским картам искали точки, где стояли деревни, выходили на море на катерах и останавливались прямо над населенным пунктом – служили панихиду по всем покоящимся на дне православным.

– Для православного человека это важная часть его жизни, – говорит Ирен Коше. – Я помню состояние отца Дмитрия, который служил молебен над ушедшей на дно деревней. В эти моменты ты понимаешь, что Бог с нами. И с теми, кто остался лежать на дне.